Meerschweinchenrassen

Zuchtformen der domestizierten Hausmeerschweinchen

Von der Wildform zum Hausmeerschweinchen mit Schönheitsideal

Vorstellung der Meerschweinchenrassen

Auf dieser Seite stelle ich die verschiedenen Meerschweinchenrassen mit ihren typischen Merkmalen vor.

Da mir nicht zu jeder Rasse eigene Fotos vorliegen, sind einige der gezeigten Abbildungen mithilfe von KI-generierten Bildern erstellt. Das erkennt man zum Teil auch an Details, die nicht ganz perfekt wirken.

Die Bilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung der jeweiligen Rassemerkmale und sollen einen ersten Eindruck vermitteln. Sie ersetzen nicht den direkten Blick auf echte Tiere, den Sie bei einem Besuch meiner Zucht oder auf Ausstellungen bekommen können.

Rechtlicher Hinweis

Alle hier verwendeten Fotos und Abbildungen – egal ob Originalfoto oder KI-generiert – unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne meine ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht heruntergeladen, kopiert, verändert oder kommerziell genutzt werden.

Die KI-Bilder sind rein informativ und nicht als authentische Tierfotos zu verstehen.

Angora

| Langes seidiges Haar mit Wirbeln Gencode:

|

Glatthaar

Wohl die bekannteste und häufigste Kurzhaarrasse und die Urform der Meerschweinchen

Kurzes, glattes am Körper anliegendes Fell, ca. 3 cm lang

Gencode:

LL rhrh SnSn stst RxRxLL rhrh MM SnSn stst RxRx FzFz ChCh lulu

Rex

Krauses, ca. 2-3 cm langes, dichtes, drahtiges vom Körper abstehendes Fell.

Keine Deckhaare, die Tasthaare sind auch gekräuselt

Gencode:

LL rhrh MM SnSn stst rxrx FzFz ChCh lulu

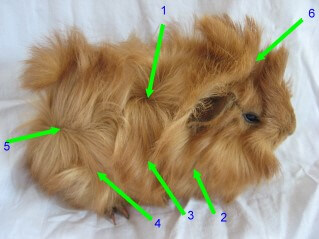

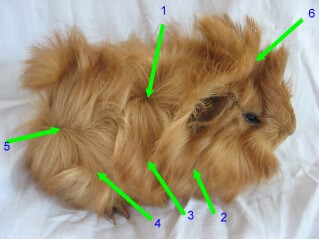

Rosette

durch die die Haare abstehen. Die Wirbel sind an den Schenkeln, auf dem Rücken und an den Schultern.

Gencode:

LL RhRh mm SnSn stst RxRx lulu fzfz ChCh

American Crestet

Kurzes, glattes Fell und einen Schopf auf dem Kopf.

Bei American Crested ist dieser immer weiss.

Gencode:

LL rhrh MM SnSn StSt RxRx FzFz ChCh lulu

English Crestet

Kurzes, glattes Fell und einen Schopf auf dem Kopf.

Bei EC ist die Krone immer in Fellfarbe

Gencode:

LL rhrh MM SnSn StSt RxRx FzFz ChCh lulu

Ridgeback

Kurze glatte Haare, die Rückenhaare wachsen wie ein Kamm gegen den Strich.

Sie werden aus Rosetten und Glatthaarmeerschweinchen selektiv gezüchtet.

Gencode:

LL rhrh MM SnSn stst rxrx FzFz ChCh lulu

US Teddy

Ähnlich wie Rex, aber die Haare sind feiner gewellt. Am Bauch eher glattere Haare.

Gencode: LL rhrh MM SnSn stst RxRx fzfz ChCh lulu

CH Teddy

wie US Teddy, aber mit längerem Fell

Peruaner

Langes, glattes Fell, 2 Wirbel auf dem hinteren Rücken und 1 auf dem Kopf.

Typisch ist der Mittelscheitel auf dem Rücken, das Fell kann bis zu 50 cm! lang werden.

Gencode:

ll RhRh mm SnSn stst RxRx FzFz ChCh lulu

Kurzhaarperuaner

Das Irish Crested/ Kurzhaarperuaner hat zwei parallele Wirbel dem hinterem Teil des Rückens der wie beim Ridgeback die Haare in die entgegengesetzte Richtung wachsen lasst.

Durch die zwei Wirbel auf der Kuppe ist der Kamm jedoch größer und sollte einen schönen Iro zwischen den Ohren zeigen.

Gencode:

LL RhRh mm SnSn stst RxRx FzFz ChCh lulu

Sheltie

Langes, glattes Fell ohne Wirbel

Gencode:

ll rhrh MM SnSn stst RxRx FzFz ChCh lulu

Coronet

Langes, glattes Fell ähnlich wie das Sheltie, aber mit einem Schopf auf dem Kopf.

Kreuzung aus Sheltie und Crested

Gencode

ll rhrh MM SnSn StSt RxRx FzFz ChCh lulu

Alpaka

Langes, gelocktes Fell, am Kopf kurze Locken. Mittelscheitel auf dem Rücken, 2 Rosetten an den Flanken.

Kreuzung aus Rex und Peruaner.

Gencode:

ll RhRh mm SnSn stst RxRx FzFz ChCh lulu

Texel

Kreuzung aus Rex und Sheltie.

Gencode:

ll rhrh MM SnSn stst RxRx FzFz ChCh lulu

Merino

Lange, dichte, gelockte Haare, keinerlei Wirbel, ausser einer Stirnrosette, die Haare fallen gleichmäßig.

Gencode:

ll rhrh MM SnSn stst rxrx FzFz ChCh lulu

Mohair

Lockiges, kauses Fell und Wirbel wie Standardrosette

Gencode:

ll RhRh mm SnSn stst RxRx FzFz ChCh lulu

Lunkarya

Langes Fell mit festen, abstehenden Locken. Vererbung dominant.

ll RhRh mm SnSn stst RxRx FzFz ChCh LuLu

Curly

Das Curly und das Curly-Abyssinian sind eine neue Meerschweinchenrasse aus Schweden

Das Curly ist ein Lunkarya mit kürzerem Fell. Es besitzt wie das Lunkarya auch zwei Hüftwirbel, der Pony ist

aber nicht so stark ausgebildet, da das Haar auch kürzer ist.

Der Standard verlangt eine Haarlänge von 4-6 cm. Das Fell soll sich harsch anfühlen.

Gencode:

?? RhRh mm SnSn stst RxRx FzFz ChCh LuLu

Skinny und Baldwin

In Deutschland sind zur Zeit haarlose Meerschweinchen weder als Rasse anerkannt, noch dürfen sie auf Ausstellungen gezeigt werden.

Somali

Das Somali ist ein Rex mit vielen Rosetten. Es wird auch Caniche Meerschweinchen genannt.

Erbformel: LL rxrx Rhrh m

| Bedeutung Genkürzel | |

| LL/Ll | kurzhaarig |

| ll | langhaarig |

| RhRh/Rhrh | Wirbel/Rosetten |

| rhrh | keine Wirbel/Rosetten |

| SnSn/Snsn | kein Satin |

| snsn | Satin |

| Stst/stst | Stirnrosette/Krone |

| stst | keine Stirnrosette/Krone |

| RxRx/Rxrx | keine Rex Locken |

| rxrx | Rex Locken |

| FzFz/Fzfz | keine US Teddy Locken |

| fzfz | Us Teddy Locken |

| ChCh/Chch | keine Ch Teddy Locken |

| chch | Ch Teddy Locken |

| LuLu/Lulu | Lunkarya Locken |

| lulu | keine Lunkarya Locken |