Trächtigkeit und Geburt bei Meerschweinchen

Von der Befruchtung bis zum ersten Quieken

Verpaarung von Meerschweinchen

Wann ist das Weibchen paarungsbereit und wie erfolgt die Paarung?

Grundsätzlich können Meerschweinchen das ganze Jahr über Nachwuchs bekommen. In unseren Breitengraden sollte man jedoch Wintergeburten vermeiden, es sei denn, den Muttertieren und den Jungtieren steht ein gut isolierter, frostfreier Stall zur Verfügung.

Brunstzyklus

-

Die Brunst („Hitze“) tritt alle 16–18 Tage für ca. 6 Stunden auf.

-

Eine Regelblutung wie bei Menschen gibt es bei Meerschweinchen nicht.

-

Ob ein Weibchen paarungsbereit ist, erkennt man an folgenden Verhaltensweisen:

-

das ranghöchste Tier (meist Kastrat oder dominantes Weibchen) zeigt verstärktes Interesse und brommselt

-

das Weibchen selbst ist unruhig, brommselt und bedrängt Mitbewohner

-

Absonderung von klarem Schleim

-

leichte Schwellung der Vagina

-

die Scheidenmembran reißt ein

-

Verhalten bei Paarungsbereitschaft

-

Während der Brunst hat der Bock viel zu tun: er wirbt durch Umkreisen, Purren und Brommseln.

-

Dabei lässt er in Abständen auch seine Hoden hervortreten (Balzverhalten).

-

Ist das Weibchen aufnahmebereit, zeigt es dies, indem es die Hinterbeine nach hinten streckt und die Genitalregion anhebt.

-

Der eigentliche Deckakt dauert nur 15–30 Sekunden und wird mehrfach im Abstand von mindestens einer Minute wiederholt.

-

Um seine Vaterschaft zu sichern, verschließt das Männchen die Vagina mit einem Schleimpfropf, der nach einigen Stunden wieder abfällt.

Verhalten bei Ablehnung

Ist das Weibchen nicht paarungsbereit, wehrt es den Bock oft durch gezieltes Urinspritzen ab – dabei können Entfernungen von bis zu 30–40 cm erreicht werden.

Nach der Befruchtung

-

Ca. 14 Tage nach der Befruchtung erkennt man bereits ein kleines Bäuchlein, auch das Gewicht nimmt messbar zu.

-

Nach erfolgreichem Deckakt nisten sich die befruchteten Eier ca. 6 Tage später in der Gebärmutter ein.

Zusammenfassung

-

Zyklus: 16–18 Tage

-

Brunst: ca. am 4. Zyklustag, dabei reißt die Vaginalmembran ein

-

Keine Periodenblutung

-

Nidation (Einnistung): ca. 6 Tage nach Befruchtung

-

Schleimpfropf: Verschluss nach Deckakt, fällt nach einigen Stunden ab

Rechtlicher Hinweis

Die hier dargestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung über die Biologie von Meerschweinchen.

Bitte beachten Sie, dass eine Verpaarung niemals leichtfertig erfolgen sollte. Wer Tiere züchtet, trägt Verantwortung für Gesundheit, artgerechte Haltung und Vermittlung der Jungtiere. In Deutschland ist nach dem Tierschutzgesetz (§ 11 TierSchG) für eine gewerbsmäßige Zucht eine behördliche Genehmigung erforderlich. Auch Hobbyzüchter sollten über ausreichend Fachwissen verfügen, um Fehlverpaarungen und tierschutzwidrige Zustände zu vermeiden.

Trächtigkeit der Meerschweinchen

Woran erkenne ich, ob mein Weibchen trächtig ist?

-

Anfangs wirkt der Bauch etwas praller – ähnlich wie bei Blähungen.

-

Ab der 4.–5. Trächtigkeitswoche lassen sich die Jungtiere bei sehr vorsichtigem Abtasten des Bauches bereits fühlen.

⚠️ Wichtig: Immer nur behutsam abtasten, um die Babys nicht zu gefährden.

Dauer der Tragzeit

Meerschweinchen haben für ein Nagetier eine außergewöhnlich lange Tragzeit:

-

64–72 Tage

-

Bei Erstgebärenden: oft nur 1–2 Jungtiere, dafür meist schwerer (100–140 g)

-

Bei größeren Würfen: Tragzeit eher kürzer, Jungtiere dafür leichter (50–70 g)

Worauf ist während der Trächtigkeit zu achten?

-

Tragen & Hochheben vermeiden – Verletzungsgefahr für Mutter und Babys.

-

Ernährung nicht abrupt umstellen (Gefahr einer Toxikose).

-

Etwas mehr Energie darf ins Futter: z. B. Haferflocken oder ausgewogenes Pelletfutter.

-

Ausgewogene, vitaminreiche Ernährung ist Pflicht.

-

Gewichtskontrolle:

-

Anfangs: 1x pro Woche wiegen

-

In den letzten 3 Wochen: alle 2 Tage wiegen (frühe Erkennung einer Trächtigkeitstoxikose).

-

-

Stress unbedingt vermeiden!

Studienhinweis:

Eine wissenschaftliche Untersuchung an der Universität Münster konnte zeigen, dass Stress während der Trächtigkeit das Verhalten der Jungtiere beeinflusst. Weibliche Meerschweinchen, deren Mütter unter instabilen sozialen Bedingungen standen, zeigten später ein deutlich stärker „männlich geprägtes“ Verhalten.

Quelle:

Sachser, N. & Kaiser, S. (1996). Prenatal Social Stress Masculinizes the Females' Behaviour in Guinea Pigs. Physiology & Behavior, 60(2), 589–594.

DOI: 10.1016/S0031-9384(96)80036-9

🔒 Rechtlicher Hinweis: Die Wiedergabe der Studie dient ausschließlich der Information. Es handelt sich um ein wissenschaftliches Ergebnis, das korrekt zitiert ist. Die Verlinkung erfolgt auf die offizielle DOI-Seite des Verlags, sodass die Quellenangabe rechtlich abgesichert ist.

Hinweis: Die hier bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung über die Haltung von Meerschweinchen. Sie ersetzen keine tierärztliche Beratung oder Behandlung. Bei gesundheitlichen Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie immer eine Tierärztin oder einen Tierarzt aufsuchen.

Die Geburt – wenn ein Meerschweinchen Nachwuchs bekommt

Muss das Weibchen kurz vor der Geburt aus der Gruppe genommen werden?

Ein Umsetzen des Weibchens kurz vor der Geburt ist in der Regel nicht erforderlich und würde meist nur Stress verursachen. Trächtige Weibchen sollten daher in ihrer Gruppe bleiben dürfen. Befinden sich noch andere Mütter in der Gruppe, helfen sie sich oftmals gegenseitig bei der Betreuung der Jungtiere. Für die Babys besteht dabei in der Regel keine Gefahr. Viele Halter berichten, dass ihre Weibchen problemlos in der großen Gruppe gebären.

Wichtig: Das Weibchen darf zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit einem unkastrierten Bock zusammenleben, da es bereits innerhalb von 12 Stunden nach der Geburt erneut gedeckt werden kann.

Kann man bei der Geburt helfen?

Die Wehen beginnen etwa 20 Minuten vor der Geburt. Eine Geburt dauert in der Regel nicht länger als eine Stunde. Ein Eingreifen durch den Menschen ist normalerweise nicht nötig – die Tiere sollten unbedingt ungestört bleiben.

Verläuft die Geburt jedoch ungewöhnlich lange (mehr als 4 Stunden) oder zeigt das Weibchen starke Schmerzen, ist sofort ein Tierarzt aufzusuchen. Tierärzte bieten in solchen Fällen auch einen Notdienst an.

In Gruppenhaltung übernimmt häufig ein anderes Weibchen während der Geburt eine „Wachfunktion“.

Die Babys (Welpen)

Die Jungtiere sehen direkt nach der Geburt wie kleine Miniaturausgaben der Erwachsenen aus. Sie sind sofort bewegungsfähig, zeigen einen ausgeprägten Fluchtreflex und folgen der Mutter.

-

Geburtsgewicht: mindestens ca. 50 g. Leichtere Babys benötigen häufig zusätzliche Unterstützung. Lassen Sie sich hierzu von einem Tierarzt beraten.

-

Zahnentwicklung: Die Milchzähne brechen bereits zwischen dem 43. und 47. Trächtigkeitstag durch und sind bis zum 55. Tag wieder resorbiert. Bei der Geburt sind die bleibenden Zähne bereits vollständig durchgebrochen.

-

Ernährung: Die Welpen beginnen schon wenige Stunden nach der Geburt mit fester Nahrung, werden jedoch ca. 21 Tage gesäugt. Danach erfolgt das Abstillen. Da die Mutter nur zwei Zitzen hat, profitieren die Jungen in Gruppen davon, dass mehrere Mütter die Versorgung übernehmen.

Geschlechtsbestimmung

Der „kleine Unterschied“ ist in den ersten Tagen oft schwer zu erkennen – selbst erfahrenen Züchtern passieren Fehler. Spätestens ab der 3. Lebenswoche lässt sich das Geschlecht jedoch zuverlässig feststellen:

-

Weibchen: Y-förmige Geschlechtsöffnung

-

Männchen: Der Penis kann durch sanften Druck sichtbar gemacht werden.

Der Vater

Der Vater darf grundsätzlich während der Geburt anwesend sein und behandelt die Jungen in der Regel fürsorglich.

Achtung: Weibchen sind bereits 2–12 Stunden nach der Geburt wieder empfängnisbereit. Der Bock muss daher unbedingt rechtzeitig vom Weibchen getrennt werden – am besten bereits kurz vor oder direkt nach der Geburt. Eine erneute Trächtigkeit würde die Mutter stark belasten, ihre Lebenserwartung verkürzen und birgt ein erhöhtes Risiko für Totgeburten.

Damit der Bock nicht alleine bleibt, braucht er weiterhin Gesellschaft. Wenn keine weitere Zucht geplant ist, empfiehlt sich eine rechtzeitige Kastration. Alternativ kann er mit einem Jungböckchen oder einem Frühkastraten vergesellschaftet werden.

✅ Alle Angaben sind nach bestem Wissen und unter Berücksichtigung der gängigen Fachliteratur zu Meerschweinchenhaltung überarbeitet. Dennoch ersetzen sie keine tierärztliche Beratung oder Behandlung. Bei Komplikationen oder Unsicherheiten sollte immer ein Tierarzt hinzugezogen werden.

Komplikationen bei der Geburt von Meerschweinchen

Die Symphyse

Meerschweinchenweibchen besitzen – wie viele Säugetiere – eine Symphyse. Dabei handelt es sich um eine knorpelige Verbindung zwischen Scham- und Sitzbeinen der rechten und linken Beckenhälfte. Unter dem Einfluss von Östrogenen wird dieses Gewebe während der Trächtigkeit aufgelockert und elastischer, sodass die Jungtiere den Geburtskanal passieren können.

Die Symphyse beginnt sich im letzten Drittel der Trächtigkeit zu lockern und öffnet sich etwa fünf Tage vor der Geburt um 1,5 bis 2 cm. Dies kann ertastet werden und dient als Hinweis auf die bevorstehende Geburt.

Ein erster Wurf sollte im ersten Lebensjahr des Weibchens erfolgen. Erfolgt er später, verlieren Beckenbänder und Symphyse durch den fehlenden Östrogeneinfluss und die ausbleibende Dehnung ihre Elastizität. Bei späteren Trächtigkeiten kommt es daher mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Komplikationen, weil die Jungtiere nicht mehr problemlos durch den Geburtskanal passen.

Ebenso steigt das Risiko, wenn der letzte Wurf mehr als 12 Monate zurückliegt oder das Weibchen älter als 3 Jahre ist. Im höheren Alter sinkt der Östrogenspiegel, die Beckenbänder sind weniger dehnbar, und Geburtsprobleme treten häufiger auf.

Trächtigkeitstoxikose (Schwangerschaftsvergiftung)

Die Trächtigkeitstoxikose ist eine schwerwiegende Stoffwechselentgleisung, die meist gegen Ende der Trächtigkeit, seltener auch drei bis vier Tage nach der Geburt auftritt. Ursache ist eine Fettleber, wodurch der Organismus nicht mehr ausreichend entgiftet werden kann.

Typische Symptome vor der Geburt:

-

Futterverweigerung

-

gesträubtes Nackenfell

-

Teilnahmslosigkeit

Ein regelmäßiges Wiegen der tragenden Weibchen ist wichtig: Wird ein deutlicher Gewichtsverlust frühzeitig erkannt, kann ein Tierarzt eventuell noch eingreifen. Treten die ersten klinischen Symptome auf, ist die Prognose oft bereits schlecht – sowohl für Mutter als auch für die Jungtiere.

Seltener: Auftreten nach der Geburt

-

Futterverweigerung

-

Gleichgewichtsstörungen

-

starker Gewichtsverlust

Der Verlauf endet meist innerhalb weniger Tage tödlich.

Risikofaktoren

-

Bewegungsmangel

-

zu energiereiches oder eiweißreiches Futter

-

Übergewicht (Weibchen > 1100 g vor der Trächtigkeit)

-

Stress und Aufregung

-

schnelle Futterumstellung

-

Vitamin-C-Mangel (der Bedarf steigt im letzten Drittel deutlich an)

-

unzureichende Energiezufuhr (z. B. bei ausschließlicher Heu- und Grünfütterung)

Therapieversuche (immer durch einen Tierarzt)

-

sofortige tierärztliche Behandlung

-

unterstützend: Calcium- und Traubenzuckerlösungen

-

Vitamin B12 und Vitamin C

-

homöopathische Präparate (z. B. Lycopodium D6, 1x täglich einige Tropfen) können begleitend gegeben werden, ersetzen aber keine tierärztliche Therapie

Geburtsstockungen (Dystokie)

Komplikationen während der Geburt können verschiedene Ursachen haben:

-

ungünstige Lage der Jungtiere

-

zu große Jungtiere

-

Wehenschwäche

-

abgestorbene Jungtiere im Mutterleib (kein aktives „Mithelfen“ bei der Geburt)

-

Fehlbildungen (z. B. zu große Köpfe bei Lethal-White-Nachkommen)

Treten solche Probleme auf, ist unverzüglich ein Tierarzt aufzusuchen. Verzögerungen können für Mutter und Jungtiere lebensbedrohlich sein.

✅ Hinweis: Die hier dargestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung. Sie ersetzen keine tierärztliche Diagnose oder Behandlung. Bei jeder Unsicherheit, auffälligen Symptomen oder Geburtskomplikationen ist sofort ein Tierarzt – möglichst mit Erfahrung in der Behandlung von Kleinnagern – zu kontaktieren.

Wenn Jungtiere gepäppelt werden müssen

Zu kleine oder verwaiste Meerschweinchenbabys

Gelegentlich kommt es vor, dass Meerschweinchenbabys zu klein geboren werden. Dies kann verschiedene Ursachen haben:

-

zu frühe Geburt

-

große Wurfstärke (viele Jungtiere gleichzeitig)

-

ein einzelnes Baby ist schwächer als die Geschwister

-

unzureichende Versorgung im Mutterleib (Unterentwicklung)

-

andere individuelle Faktoren

Gewicht und Überlebenschancen

Babys mit einem Geburtsgewicht unter 50 g haben erfahrungsgemäß nur sehr geringe Überlebenschancen. Dennoch ist es wichtig, ihnen zusätzlich zur Muttermilch Nahrung anzubieten.

Zufütterung

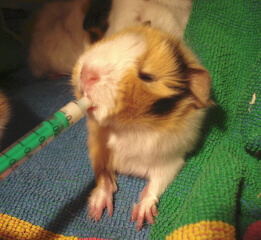

Als Ersatz eignet sich spezielle Nageraufzuchtmilch (Fachhandel, Tierarzt oder Apotheke). Sie wird am besten in eine kleine Einmalspritze (1 ml) ohne Nadel gefüllt. Die Fütterung erfolgt sehr vorsichtig tropfenweise, um ein Verschlucken zu vermeiden.

⚠️ Hinweis: Bitte niemals Kuhmilch verwenden – diese ist für Meerschweinchen ungeeignet und schädlich.

Handaufzucht von Meerschweinchenbabys (mutterlos)

Wenn eine Meerschweinchenmutter während oder nach der Geburt verstirbt oder ihre Jungtiere nicht annimmt, ist manchmal eine Handaufzucht notwendig. Diese erfordert viel Zeit, Geduld und Sorgfalt, da die Kleinen ohne intensive Pflege kaum Überlebenschancen haben.

⚠️ Wichtiger Hinweis: Wenn möglich, sollte zuerst nach einer Amme gesucht werden – also nach einer anderen Meerschweinchenmutter, die zeitgleich Junge bekommen hat und bereit ist, fremde Babys anzunehmen.

-

Eine Amme bietet natürliche Muttermilch, Wärme und Fürsorge.

-

Die Überlebenschancen sind deutlich höher als bei der Handaufzucht.

-

Nur wenn keine Amme verfügbar ist, sollte eine Handaufzucht erfolgen.

1. Grundsätzliche Hinweise

-

Meerschweinchen sind Nestflüchter: Sie kommen mit Fell, offenen Augen und ersten Zähnchen zur Welt. Schon wenige Stunden nach der Geburt knabbern sie an Heu und fester Nahrung.

-

Trotzdem benötigen sie in den ersten Lebenstagen zusätzliche Milch, da die Muttermilch wichtige Nährstoffe und Immunstoffe liefert.

-

Kann keine Amme gefunden werden, muss man die Jungen mit geeigneter Ersatzmilch aufziehen.

2. Ernährung und Fütterung

Ersatzmilch

-

Geeignet sind spezielle Kleintier- oder Katzenaufzuchtmilchen (aus Tierhandlung oder vom Tierarzt).

-

Kuhmilch ist ungeeignet (zu hoher Milchzuckeranteil, schlecht verdaulich).

-

Ziegenmilch kann im Notfall kurzfristig überbrückend genutzt werden, ist aber nicht optimal.

Zubereitung

-

Pulvermilch nach Packungsanleitung frisch anrühren.

-

Lauwarm anbieten (ca. 37 °C).

-

Zum Füttern eignen sich kleine Spritzen ohne Nadel, Pipetten oder Mini-Sauger.

Fütterungsintervalle

-

0–7 Tage: alle 2 Stunden, Tag und Nacht.

-

2. Woche: alle 3 Stunden, auch nachts.

-

ab 3. Woche: 4–5 Mal täglich, zunehmend mehr feste Nahrung.

👉 Wichtig: Kleine Portionen (0,5–1 ml pro Mahlzeit zu Beginn) sind besser als große Mengen, um Blähungen und Durchfall zu vermeiden.

3. Verdauungsunterstützung

Da die Mutter normalerweise den Bauch und Afterbereich durch Ablecken stimuliert, muss dies bei Handaufzucht übernommen werden:

-

Nach jeder Mahlzeit den Unterbauch und Analbereich sanft massieren.

-

Dazu einen sauberen, warmen, leicht feuchten Wattebausch, ein weiches Tuch oder den Finger verwenden.

-

So wird der Urin- und Kotabsatz angeregt und Verstopfungen werden vermieden.

4. Übergang zur festen Nahrung

Schon in den ersten Tagen beginnen Meerschweinchenbabys, an fester Nahrung zu knabbern.

-

Ab dem 3.–4. Tag: Heu, frisches Wasser, etwas Gurke und Babykarotte anbieten.

-

Ab der 2. Woche: schrittweise mehr Frischfutter einführen (Blattgemüse, Kräuter).

-

Anreicherung der Milch: Sobald die Babys mehr feste Nahrung aufnehmen, kann die Aufzuchtmilch mit Schmelzflocken (Haferflockenmehl) angereichert werden. Dies liefert zusätzliche Energie und Kraft.

5. Hygiene und Umgebung

-

Die Aufzuchtstelle muss warm, sauber und zugfrei sein (22–24 °C).

-

Unterlage regelmäßig wechseln, da Babys empfindlich auf Nässe und Schmutz reagieren.

-

Hände vor jeder Fütterung gründlich waschen, um Infektionen zu vermeiden.

6. Beobachtung und Kontrolle

-

Tägliches Wiegen ist Pflicht (Geburtsgewicht meist 60–120 g).

-

Eine stetige Gewichtszunahme zeigt gute Entwicklung.

-

Bei Durchfall, Blähungen, Atemproblemen oder Stillstand beim Gewicht sofort tierärztliche Hilfe suchen.

7. Entwöhnung

-

Ab der 3.–4. Woche Milchgaben langsam reduzieren, wenn die Babys gut feste Nahrung aufnehmen.

-

Spätestens mit 4–5 Wochen sollten sie vollständig entwöhnt sein.

-

Ab ca. 250 g Körpergewicht können die Kleinen in eine normale Meerschweinchengruppe integriert werden.

Zusammenfassung

-

Immer zuerst nach einer Amme suchen – das ist die beste Chance für die Babys.

-

Nur wenn keine Amme vorhanden ist, erfolgt die Handaufzucht.

-

Diese verlangt strikte Hygiene, viel Zeit und Geduld.

-

Regelmäßige Kontrolle und tierärztliche Begleitung sind entscheidend für das Überleben.

✅ Wichtiger Hinweis:

Die Handaufzucht von Meerschweinchen ist sehr anspruchsvoll und mit hohen Risiken verbunden. Eine tierärztliche Begleitung ist dringend zu empfehlen. Die hier genannten Informationen dienen der Orientierung und ersetzen keine individuelle tierärztliche Beratung oder Behandlung.

Adoleszenz – die Entwicklung der Jungtiere

Aus Hänschen wird Hans

Die Geburt von Meerschweinchen ist immer wieder ein kleines Wunder. In der Regel bringt ein Weibchen 2–4 Jungtiere zur Welt, manchmal auch nur eines oder bis zu 5–6 Babys. Dies liegt im normalen Bereich.

Nestflüchter

Meerschweinchen gehören zu den Nestflüchtern. Das bedeutet, dass sie bereits vollständig entwickelt auf die Welt kommen – nur eben in kleinerer Ausführung. Sie besitzen ein voll entwickeltes Gebiss (die Milchzähne verlieren sie schon im Mutterleib), offene Augen und sind wenige Stunden nach der Geburt in der Lage, feste Nahrung aufzunehmen.

Trotzdem ist die Muttermilch für die Stärkung der Abwehrkräfte und die gesunde Entwicklung unerlässlich.

-

Geburtsgewicht: 50–140 g gelten als normal.

-

Unter 50 g ist die Entwicklung kritisch, unter 40 g ist das Überleben sehr unwahrscheinlich.

-

Eine regelmäßige Gewichtskontrolle ist daher wichtig. Stagniert das Gewicht oder nimmt das Baby ab, muss zugefüttert werden (z. B. mit spezieller Aufzuchtmilch – tierärztliche Beratung empfohlen).

Säugezeit

Die Säugezeit beträgt im Durchschnitt 21 Tage. Manche Mütter säugen ihre Jungtiere aber auch deutlich länger, in Einzelfällen bis zu sechs Wochen. Da ein Weibchen nur zwei Zitzen hat, profitieren Jungtiere in Gruppen davon, wenn mehrere Mütter gleichzeitig Nachwuchs haben. Dann kümmern sich die Mütter meist gemeinschaftlich um alle Babys, und auch kastrierte Böcke übernehmen gelegentlich „Pflegeaufgaben“.

Entwicklung

-

Wachstum: Die Jungtiere nehmen pro Woche durchschnittlich etwa 50 g zu.

-

Absetzen der Böckchen: Ab etwa 3–6 Wochen (spätestens bei 250 g Körpergewicht) können junge Böcke geschlechtsreif werden – und damit auch ihre Mutter oder Schwestern decken. Spätestens dann müssen sie von den Weibchen getrennt werden. Erste Anzeichen sind „Brommseln“ und auffälliges Paarungsverhalten.

-

Weibchen: Weibliche Jungtiere können bis zur Abgabe oder dauerhaft bei der Mutter bleiben.

-

Pubertät: Ab ca. 12 Wochen setzt die Pubertät ein. Die Jungtiere lernen in dieser Zeit viel über Rangordnung und Sozialverhalten.

-

Ausgewachsen: Mit etwa 12 Monaten sind Meerschweinchen körperlich ausgewachsen. Danach entwickeln sie sich noch etwas in der Statur und werden kräftiger.

✅ Wichtiger Hinweis:

Die hier aufgeführten Informationen beruhen auf gängiger Fachliteratur und praktischer Erfahrung in der Meerschweinchenhaltung. Sie ersetzen keine tierärztliche Beratung. Bei Auffälligkeiten in der Entwicklung, unklarem Verhalten oder gesundheitlichen Problemen sollte immer ein Tierarzt mit Erfahrung in Kleinnagern hinzugezogen werden.