Mehr als nur ein Wettbewerb

Die Bedeutung von Meerschweinchenausstellungen für Züchter

Warum Tischschauen mehr als nur ein Schönheitswettbewerb sind

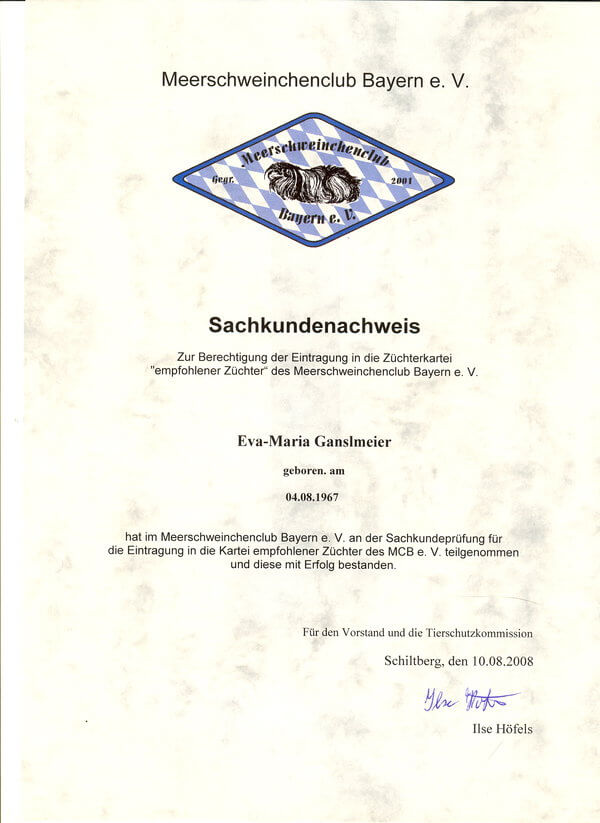

Meerschweinchenausstellungen, oft auch Tischschauen genannt, sind weit mehr als ein netter Zeitvertreib für Liebhaber*innen und Züchter*innen dieser kleinen Nager. Sie bieten eine wertvolle Plattform, um Meerschweinchen zu präsentieren, fachlich bewerten zu lassen und Kontakte in der Züchtergemeinschaft zu knüpfen. Dabei sind Tischschauen für Züchter*innen von großem Nutzen – nicht nur zur Förderung ihrer Zuchtarbeit, sondern auch, um den Standards und Anforderungen im Zuchtwesen gerecht zu werden.

1. Qualitative Bewertung der Zuchttiere

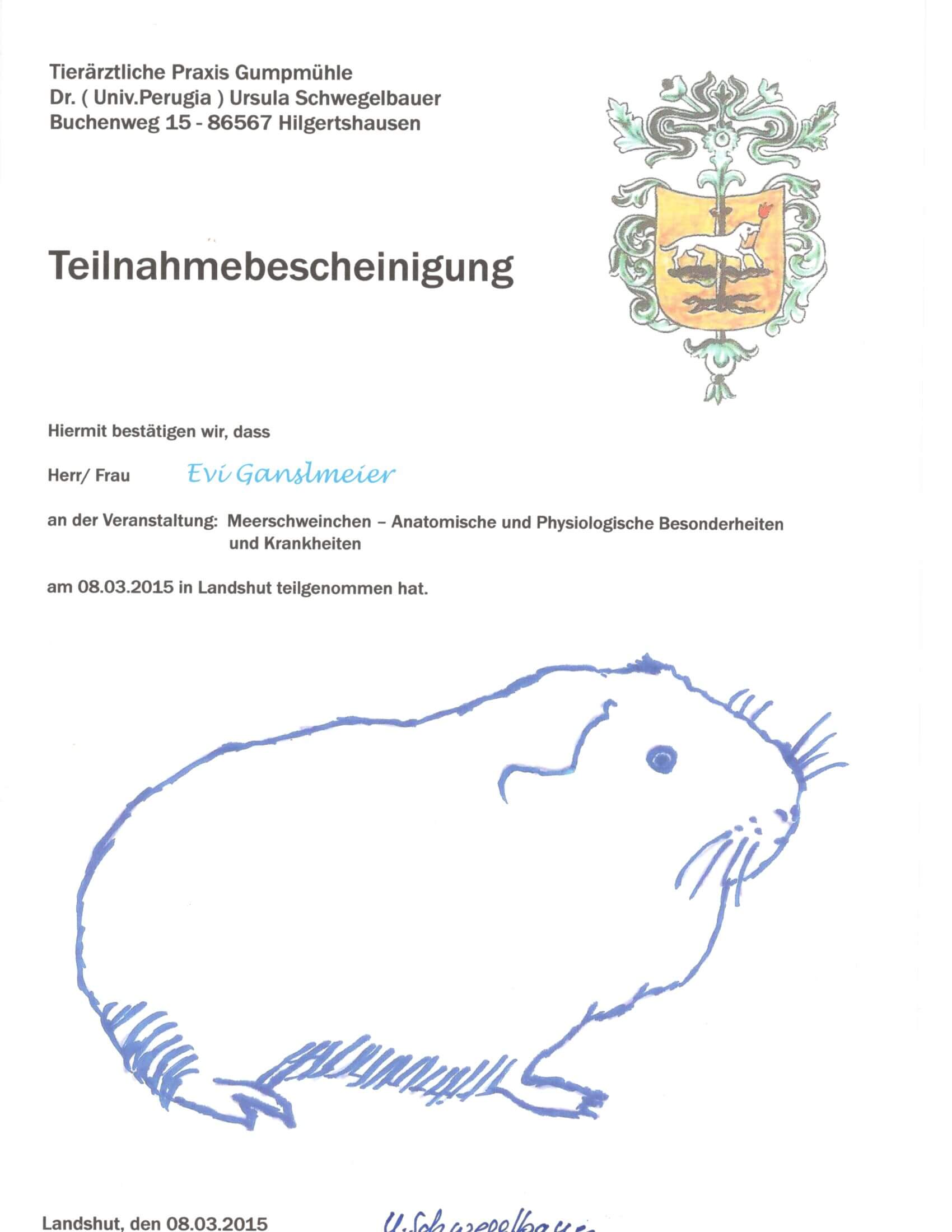

Der wichtigste Aspekt einer Ausstellung ist die professionelle Bewertung der Tiere durch erfahrene Richter*innen. Diese orientieren sich an festgelegten Standards, die je nach Rasse und Zuchtziel spezifisch sein können. Bewertet werden unter anderem Fellstruktur, Farbe, Körperbau und allgemeiner Gesundheitszustand. Durch das Feedback erfahren Züchter*innen, wie gut ihre Tiere den Zuchtstandards entsprechen. Stärken und Schwächen werden oft sofort sichtbar – ein wertvoller Hinweis für die Weiterentwicklung der Zucht.

2. Vergleich mit anderen Züchter*innen und Tieren

Auf einer Ausstellung können Meerschweinchen direkt mit anderen Tieren verglichen werden. Das Feedback und die Ergebnisse im Wettbewerb geben wertvolle Hinweise auf die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Tiere. Auch im Gespräch mit anderen Züchter*innen lassen sich neue Erkenntnisse und Anregungen gewinnen – sei es für mögliche Verpaarungen oder für Verbesserungen in der eigenen Zucht.

3. Netzwerk und Erfahrungsaustausch

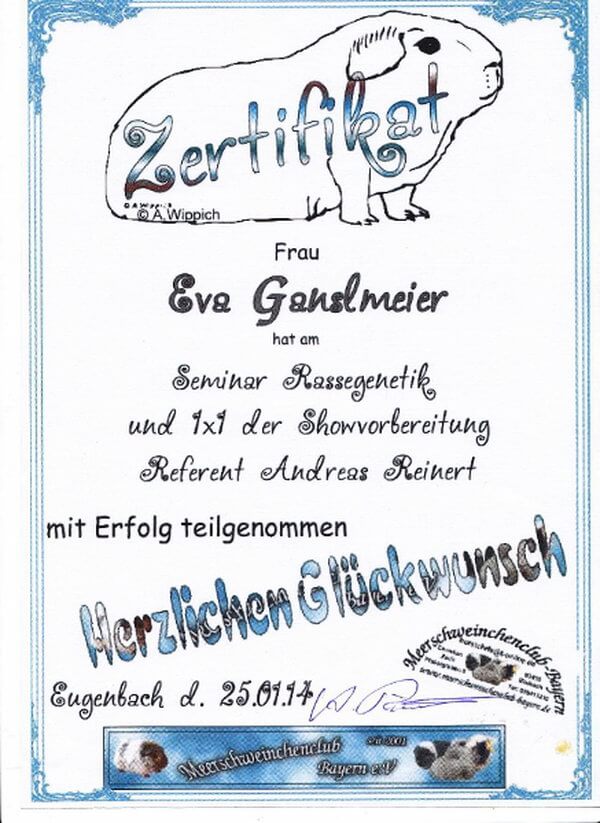

Tischschauen sind zugleich soziale Veranstaltungen. Sie bringen Züchter*innen aus unterschiedlichen Regionen zusammen und fördern den Erfahrungsaustausch. Besonders für Neueinsteiger*innen sind Gespräche mit erfahrenen Züchter*innen von unschätzbarem Wert. Neben dem Wissen, das weitergegeben wird, entstehen Netzwerke, die bei Fragen oder Herausforderungen sehr hilfreich sein können.

4. Nachwuchsförderung und Sichtbarkeit

Die Teilnahme an Ausstellungen steigert die Sichtbarkeit eines Züchters bzw. einer Züchterin und ihrer Arbeit. Erfolgreiche Tiere, die gute Bewertungen oder Auszeichnungen erhalten, genießen in der Gemeinschaft einen höheren Stellenwert. Dies kann das Ansehen der Zuchtlinie steigern und das Vertrauen potenzieller Käufer*innen stärken. Für neue Züchter*innen ist diese Anerkennung zudem eine wertvolle Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein.

5. Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlergehen

Tischschauen können dazu beitragen, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere zu fördern. Um an einer Ausstellung teilzunehmen, müssen die Meerschweinchen gesund, gepflegt und in guter Verfassung sein. Die Vorbereitung erfordert eine intensive Beobachtung und Pflege, die wiederum das allgemeine Wohlbefinden der Tiere unterstützt. Auch die Zucht profitiert von gesunden, gut betreuten Tieren, die oft langlebiger und vitaler sind.

Fazit

Für Züchter*innen sind Meerschweinchenausstellungen weit mehr als ein Schönheitswettbewerb. Sie bieten Weiterbildungsmöglichkeiten, stärken den Zusammenhalt in der Züchtergemeinschaft und unterstützen die Qualität sowie die Gesundheit der Tiere. Darüber hinaus geben Tischschauen Züchter*innen einen wertvollen Leitfaden, der zeigt, dass sie mit ihrer Zuchtarbeit auf dem richtigen Weg sind.